|

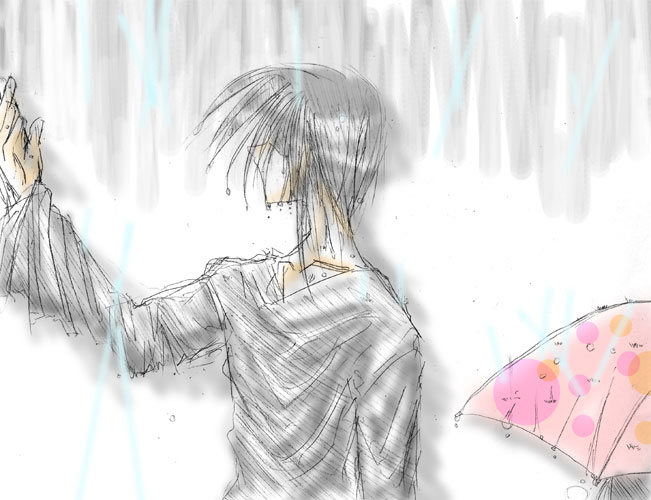

「よーへ」 目を覚ましたとき、最初に聞いたのはそんな間延びした声だった。 この、一面金色の絨毯を敷き詰めたような場所がどこかなど今は関係ない。 彼女が傍にいてくれる。そのことが純粋に嬉しかった。 「かぐや……俺、勝ったのか?」 「うん。よーへ、カッコよかったよ」 涙を浮かべたままそう笑うかぐやに、陽平は嬉しそうに照れ笑いを浮かべた。 「これで…シルヴィーモータルも本来の役目に戻れる。かぐや姫は独りじゃなくなったんだよ」 「かぐや、俺は…」 君を独りにはしない。だから… 気持ちが押さえつけられない。今すぐに行くなと抱きしめてしまいたい。 出会ったとき、かぐや姫なんて口走らなければよかった。あのとき、銀の玉なんて持ち帰らなければよかった。 「かぐやなんて……名前をつけなきゃよかった」 呟くような陽平の言葉に、かぐやは優しい笑みで頭を振った。 「そのすべてが、あたしにとってかけがえのない宝物なんだよ」 何度も名前を教えてくれたこと。嫌いな野菜をこっそり食べてくれたこと。怖い夢に泣きついたこと。駄々をこねたとき、優しく叱ってくれたこと。 たった数日の出来事だというのに、それは二人にとって目映い輝きの中で過ごした日々だった。 「……っ!」 小さな嗚咽が陽平の口から漏れた。 耐えられない。かぐやがいなくなるなんて耐えられない。 「よーへ…ないちゃ…ダメ、だよ」 「かぐやは…泣いてるじゃねぇかよ…」 こういうとき、男は我慢するなんて考え出したやつを殴ってやりたくなった。 だからだろうか。陽平の手は迷わずかぐやを抱きしめていた。 「バカやろう…、なんで力を使っちまったんだよ!」 「へへ。好きな人のためにガンバる。いい女でしょ?」 「そんなわけ……あるかよ」 いきなり押し掛けて、いきなり人の心に入り込んで、いきなりいなくなって。 「いい女ってのは、男を独りにしちまうようなやつを言うのかよ」 抱きしめる両手にぐっ、と力がこもる。 「うん…、ごめんね」 「謝るなよ…」 謝らなければならないのはこっちなんだ。 守ると、信じろと言ったのに、なにひとつ約束は果たされていない。 「俺は…嘘つきだ」 自分の情けなさに涙が出そうだった。 「よーへは約束を守るよ」 「俺は──」 「翡翠を守る。それがよーへの最初の約束なんだよね」 それは勇者忍者として交わされた大切な約束だ。 「よーへはあたしを守ってくれたし、信じて正解でした」 そんな言葉で笑みを見せるかぐやに、陽平は言葉を返すことができなかった。 「あたしね…諦めないよ?」 「え?」 「あたし、絶対によーへの恋人になる。今すぐには無理かもしれないけど、絶対になってみせる」 光海や翡翠には負けないと語るかぐやに、陽平は意味が分からないと首を傾げる。 「やーっぱり鈍感だね」 「そ、そぉか?」 「そーだよ」 そんな風に笑われながらも、陽平は言葉の意味を察することができなかった。 僅かな沈黙が流れた。 息が詰まりそうな重い沈黙ではない。むしろ心地いい沈黙だった。 こんな場所だというのに風は頬を撫でて通り過ぎていく。 先に口を開いたのはかぐやだった。 「じゃあ…いくね」 それはまるで、どこかに遊びに出かけるような、そんな口調だった。 だからこそ、陽平はここで崩してはいけない。あくまでいつもを装い、この別れを特別なものにしないように。 「ああ。できるだけ早く帰ってこいよ」 「うん。誰かによーへを取られちゃう前に帰ってこなきゃね」 そう言うと、かぐやは陽平から離れ、改めて衣服を整える。 どうやら準備はバッチリらしく、なにか言葉をかけて欲しそうにこちらを見つめている。 鈍感というのは罪だ。 焦れて焦れて焦れきったところで、ようやく気がついたと頬を掻く。 「あ…そのなんだ。かわいい…ぜ」 「もぉ、遅いよ! でも……ありがと。すっごく嬉しい」 その照れた顔がすごく好きだ。その喜ぶ顔がすごく好きだ。 かぐや、お前が… 「あ、そうだ。わ・す・れ・も・の♪」 そう言って駆け寄ったかぐやの唇と、驚く陽平の唇が重なりあう。 一瞬驚いたものの、すぐに目を閉じてかぐやの華奢な身体を抱き締める。 忘れない。絶対に忘れはしない。この温もりも、感触も、匂いも。 互いに、自分の身体に、細胞のひとつひとつにまでそう言い聞かせると、どちらからともなくゆっくりと離れていく。 「よーへ、大好きだよ」 かぐやのそんな言葉と共に、陽平の意識は光の中へと落ちていく。 自分もなにか言わなければ。なにか言ってやらなければならないはずなのに。そうは思うのだが、言葉はなにも出てこない。 笑ってる。かぐやが笑ってる。 (そっか、俺は……) やっとの思いで言葉が浮かんだとき、陽平の意識は完全に沈んでいった。 目が覚めたとき、陽平は傷だらけのまま仲間たちに囲まれていた。 どうやら終わってしまったらしい。長いようで、とても短かった夢の時間が。 ぐるりと見回しても、そこにはかぐやの姿はなく、ただ心配する仲間たちの表情が痛かった。 「ようへい」 そっと陽平の腕に触れる翡翠に、陽平は大丈夫だと微笑みかける。 「みんなも悪ぃ。なんかすっげぇ心配かけちまった…」 「当たり前です。先輩にもしものことがあれば、私たちはどうすればいいんですか」 呆れたようにそう言う楓もまた、陽平の無事に安堵しているようで、表情はやはり穏やかだった。 空はまだ暗く、雲のない空に月明かりだけが陽平を照らし出す。 なんだか気持ちが沈んでしまう。月を見るたびに今日のことを思い出してしまいそうだ。 「ヨーヘー。月、綺麗だね」 光海の言葉に陽平はもう一度空を見上げる。 エターナルクロスフウガの一撃が雲を吹き飛ばし、空は大きな月だけが浮いているように見える。 「ねぇ、なんだか綺麗になったと思わない?」 そんなことを言われても、そんな風に月を眺めたことなどなかった。 ただ漠然と綺麗だと思うことはあっても、いつもより綺麗かと言われれば、やはりわからないっ答えるだろう。 第一、今はあまり月を見上げていたい気分ではない。 「きっと…かぐやちゃんがいるからだろうね」 光海の言葉に釣られるように、陽平は月を探した。 それでもやはり、いつもより…とか、そういう感情は沸いてはこない。ただ、純粋に綺麗だと感じただけだった。 「ああ、綺麗だな。まるで…」 そう。まるで、人の想いが輝いているように見える。 一人、また一人と月を見上げながら、皆はまったく同じ感情を抱いていた。 「俺……な」 誰も陽平の方を見ようとはしない。 そんな仲間たちの気遣いが今は嬉しかった。 震える唇が、その先を言葉にさせてくれない。 その日、陽平はそれ以上を語ることはなく、ただひたすらにあふれ出す感情を押し殺していた。 翌日は皮肉にも雨が空を覆っていた。 だというのに、家には朝から陽平の姿はなく、翡翠はその姿を探して家中を走り回っていた。 押し入れから浴槽、物置から隠し部屋までいたるところを探したが、やはり陽平がいるような気配はない。 ふと、気がつけば背後に雅夫の姿があった。 「まさおパパ…」 「あやつは……昔から気持ちを切り替えるのが下手でなぁ」 昔語りをするような遠い目をしているのは、おそらく演技だろう。 雅夫の言葉に翡翠は雨の向こうへと目を向ける。 視覚が陽平を捉えることはなくとも、感覚は確かに陽平の存在を感じていた。 辛そうな、苦しそうな表情の陽平が確かに雨の中にいる。 なにを思い立ったのか、突然走り出す翡翠に、雅夫はやれやれとばかりに頭をかきむしる。 「主に傘なんぞ持って行かせおってからに」 玄関から走り出す翡翠の姿が見える。 手にはお気に入りの傘が花開き、翡翠は迷うことなく陽平の方へと駆けだしていく。 なにか微笑ましい姿なのだが、ひとつ気にかかることはある。 「傘を一つしか持たずに出た姫の真意はいかに」 呟くような雅夫の言葉が届くはずもなく、翡翠はただひたすらに陽平の元へと急いだ。 そのとき、陽平はあの場所にいた。 ひとりの少女と出会い、心を奪われたあの瞬間を忘れることは決してないだろう。 いつの間にか竹はなくなっており、まるであの出来事が夢であったかのように感じる。 だからこそ、夢でないことを確かめるかのように陽平はここにいた。思い出すように、感じるように両の眼を閉じ、ただ降りしきる雨に身を任せる。 肌に貼りつく服の感触は好きではなかったが、今はそんなことさえ気にならないほどに気持ちは落ち着いていた。 見上げた空に月はなく、陽平は届かない輝きに向けてようやく口を開いた。 「俺は……」 あのときの続きをやっと口にする。 決して流れはしない気持ちを胸に、陽平はかぐやに向けて最後の言葉を紡いだ。 「俺は君に……恋をしていた」 まだ鮮明に思い出せるその姿を、そして温もりを、今の言葉と共に、胸にしまい込む。 今、陽平の中で〝約束〟という言葉は今まで以上に重い意味を持った。 翡翠や、仲間たちと交わした約束だけは決して違えぬよう、見えない月に誓う。 (俺が守る) 草を踏む音が徐々に近づいてくる。 (俺が翡翠を守る) 必死な息づかいも聞こえてくる。 (俺は忍者だから) 背後で止まった草を踏む音に、陽平はくるりと振り返り、いつもと変わらぬ忍者の顔で主を迎える。 「俺が翡翠を守る」 この約束は、きっと言霊になる。 そう……信じて。  |