遠くで獅子が咆哮を上げたような気がした。

それは、どこか現実離れをしていて、そのくせ胸が熱くなるほどに力強くて。

それが、自身の半身ともいうべき存在となっていた、獣王の咆哮だと気がついたとき、陽平はだだっ広い、真っ暗な世界に独り佇んでいた。

手を伸ばしても触れる物はなく、歩みを進めても蹴り続ける大地がない。

しかしどういった理屈なのか、温もりは感じないくせに、心地良い安らぎを感じている。

喩えるなら、暖かいお湯にぷかぷかと浮かんでいるような浮遊感。

気持ちがいい。もう、なにもかも忘れて眠ってしまいたい。

そんな気持ちに駆られる陽平を揺り起こすように、再び獅子の咆哮が聞こえてきた。

(なんだよクロス…。頼むから……このまま眠らせてくれよ)

朝の目覚まし時計のようなしつこさだ。

(なんだよ、起きろってのか? なぁ……お前はどこにいるんだよ)

重たい瞼を無理矢理押し上げるが、そこにあの白い獣王の姿はない。

いないと思った瞬間、陽平は胸に大きな穴でも空いたような感覚に囚われる。

それは、確かな喪失感と、永遠に広がり続ける虚無感。

「おい、クロス! 冗談よせよ…。笑えねぇよ! なんとか言えよっ!」

声を荒げる陽平に、何故かクロスが微笑んだような気がした。もう、大丈夫だと。

行ってしまう。クロスがどこかへ行ってしまう。そんな焦りから、陽平は必死になって手足を動かした。底なし沼でもがき足掻くように、ただ動かし続けた。

「待てよ、クロス! 待てったら…。俺を……俺を独りにしないでくれぇっ!!」

不意に空が明るくなるのを感じた。

陽光のように暖かく、優しい温もりだ。

(太陽の……におい)

それは、春先に干した布団のような温もりだった。

説明されなくたってわかる。この光は、陽平を迎えにきたのだ。この、暗く寂しい世界から陽平を掬い上げてくれる温もりに、陽平はどこか懐かしさにも似た感覚を覚えていた。

(この光…、俺はこの光を知ってる)

幼い頃、確かにこれと同じことがあった。あったはずなんだ…。

勇者忍伝クロスフウガ

巻之十六:『咆哮(後編) - First cry day -』

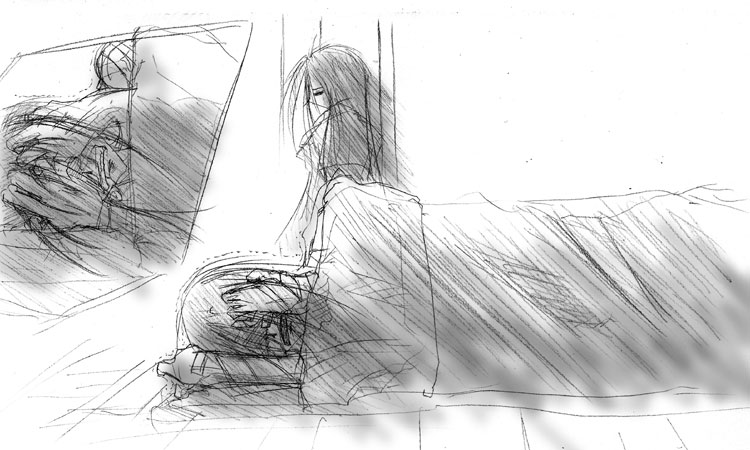

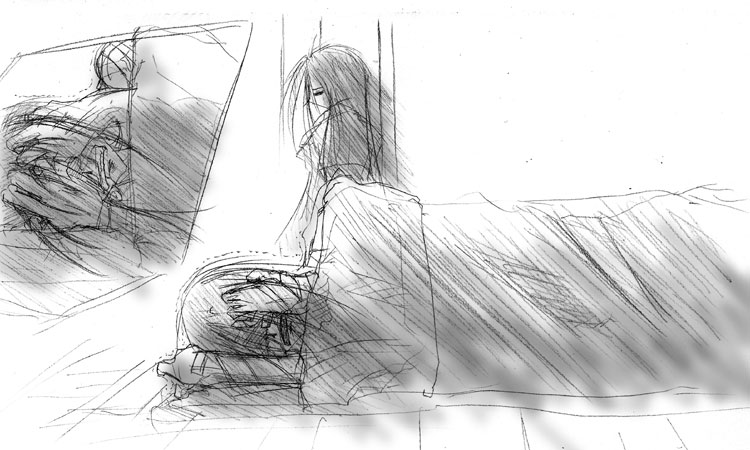

目を開けて、最初に飛び込んできたのは誰かの掌だった。

どうやら自分は寝かされているらしい。そんなことを再確認すると、陽平はゆっくりと頭を動かした。

どうやら相手も、陽平の意識が覚醒したことに気がついたのだろう。まるで壊れ物を扱うように優しく額に触れた掌に、陽平はごく自然に、気持ちが良いと感じていた。

「起こしてしまいましたか?」

そんな柔らかな声に、陽平はそんなことはないと頭を振る。

正確には、声を出したくとも、喉がいうことをきいてくれなかったのだ。

「無理をなさらないで。貴方は、少し前まで死の淵を彷徨っていた身。どうかご自愛ください、勇者さま」

風雅の当主にして、統巫女の役目を担う女性は、そんな言葉を紡ぎながら陽平の頬にそっと触れる。

死の淵という単語に、陽平は目の前に迫る黄金の光を思い出す。

圧倒的な力が陽平を貫き、砕いていく鮮明な光景は今でも覚えている。

(そうだ。俺は釧に負けて……それで…)

最期の姿を思い出した瞬間、陽平は滝のように流れ出す汗を止めることはできなかった。

「今は、忘れても構いません。目を逸らされても構いません。ただ、心身を癒されることをお考えください」

見守る琥珀は、それ以上を口にしようとはせず、ただ優しく額に触れてくれる。

ずっとこうしてくれていたのかと思うと、途端に愛しさのような感情が沸き上がってきた。

だけど…、だけどその気遣いが、あの光景が真実だったと告げているのだ。

優しさが辛い。こんなことは初めてだった。

ふと、耳に冷たい感触が伝わり、陽平は自分が泣いていることに気がついた。

瞼を閉じても溢れる涙は止められず、陽平は唇を強く噛むことで込み上げる嗚咽を飲み込んでいく。

見られたくないと顔を背け、流れる涙で枕を濡らす。

(俺のせいだ…)

蘇るのは、獣王が砕け散る瞬間。

(俺が、クロスフウガを殺したんだ)

夢で見た獣王の背中は、陽平にさよならを告げていた。

(俺が……)

ダメだった。もうこれ以上、声を殺すことはできない。

「ぅ…っ……ぐっ!」

後悔してもしきれない。陽平の未熟が、陽平の迷いが、陽平の傲慢が獣王を殺してしまった。

そんな陽平に瞳を閉じ、琥珀はできるだけ音を立てぬよう、細心の注意を払って部屋を出る。

こんなときでも見えてしまう心に、琥珀は悲痛な面持ちで、閉じた襖にそっと額をぶつける。

「ご当主…」

そんな声に振り返れば、いつの間に現れたのか、やはり沈痛な面持ちの雅夫が立っていた。

世界屈指の忍者とはいえ、やはり彼も親だ。息子の身を案じているのだろう。

しかし、あえて顔を見に行かないところは、実に雅夫らしいと言えるかもしれない。

「勇者さまは……目を覚まされました」

琥珀の言葉に、知っていたとばかりに雅夫が頷く。

「ご当主も少し休まれた方がいい。愚息を夜通し癒し続け、疲れぬはずがない」

どうやら雅夫には、なんでもお見通しなようだ。

そう、たとえ先に休むと部屋に戻ったはずの琥珀が、夜通し陽平の傷を癒していようとも、雅夫は部屋の外で琥珀を守り続けていたのだろう。

不思議な男だ。これほどの人物が、何故自分に仕えているのだろうか。

彼が風雅で育ったためか、それとも、あの日の……。

ふと、琥珀は考え込むように影を落とす。

「身体の傷は薬で癒すことができます。しかし、心の傷はなにを以て癒せばよいのでしょうか…」

それは、人を癒すことのできる琥珀だからこその言葉であった。

琥珀が、常日頃から考えていることがある。

秘術は習得すれば、大きな怪我を癒すことができるようになる。それこそ、千切れた腕を繋ぎ合わせるようなことだって可能になる。しかし、どれほどの術を覚えようとも、神秘の霊薬を手に入れようとも、心の傷が癒されることはない。

結局、心を癒せるのは、時間だけなのだろうか…と。

「ご当主。あれはそんなにヤワではない。父として、そんな風に育てた覚えはないですからな」

命を懸けて強敵と戦い、命を懸けて強くなろうとした時間は、決して肉体だけを強くしたわけではなかったはずだ。

「ワシらにできることは、あやつがいつでも飛び出せるよう、新たな翼を用意するだけです」

今の陽平には、地を駆ける爪もなければ、空を翔ける翼もない。ならば、一刻も早くあれを完成させねばならない。

「雨…」

ふと、見上げた空から降り注ぐ水滴に、琥珀はどこか虚ろな瞳で呟いた。

空を覆い隠すように強まっていく雨に、琥珀は徐に立ち上がると、雨を掬うように掌を差し出した。

涙雨。そんな言葉を連想しがちな空模様に、琥珀はキュッと唇を噛み締める。

そうであってはならないのに、どうしても想像は、嫌な方、嫌な方に流れてしまう。

当主である自分が、そんなことではいけない。気持ちを少しでも奮い立たせようと考えるが、巧い言葉が見つからなかった。

「古来より…」

唐突にそんなことを語り出す雅夫に、琥珀は小さく首を傾げる。

そして雅夫を見た途端に流れ込む心の声に、琥珀は久しぶりに安堵の笑みを浮かべた。

「雨は……竜神の象徴」

雅夫の言葉を代わりに続け、琥珀は掌から零れ落ちる滴を握り締める。

そうだ。まだ終わってしまったわけではない。こんな、誰もが絶望するような状況で、諦めていない者も確かにいるのだから。

本当ならば真っ先に陽平の看病を買って出そうな少女は、今、この場にはいない。守るという約束を、戦い抜くという誓いを少女は信じているのだ。

疑うことを知らぬ、真っ白な心のまま。ただ、ひとえに陽平のことが好きだから。

「私も、私にできることを…」

「あくまで、休まれるつもりはない……ようですな」

少し呆れたような声でそう告げる雅夫に、琥珀は申し訳なさそうに頭を下げる。

忍者に頭を下げる主君というのは前代未聞だが、それが琥珀らしいといえばそうなのだろう。

「私の我儘です。呆れて…しまわれましたか?」

その問いに雅夫は答えない。しかし、琥珀がこんな言い方をしたとき、彼の返事は決まっているのだ。そうとわかっていながら、やはり甘えてしまうことに内心で謝辞を告げつつ、琥珀は気丈な当主の表情へと立ち戻る。

「では、参りましょう。私たちにできることをするために」

「御意」

歩き出す当主と、それに付き従うその忍者は、もう過去の敗北を振り返ったりはしない。

次に会うのは、どうか晴天の未来で…と。

──風雅の里、最奥部工場施設──

新たな忍巨兵、蒼天を任された少女もまた、やはり休むことなく頭と身体を働かせていた。

ほとんど分単位で変わりつつある蒼天のデータに目を通し、葵日向は目まぐるしく行き交う工場スタッフたちに指示を飛ばす。

酷い話だ。あれだけの事があったというのに、彼女たちは心を休める暇さえないのだから。

しかし、ふとしたことで目に入ってしまうのは、やはり先日運び込まれた獣王の残骸であった。

もしかしたらなんとかなるかもしれない。そんな小さな希望にすがり回収をさせたのだが、持ち込まれたそれは無残にも希望を打ち砕いていった。

胸部と頭部は全壊。腕なども爆発によって内部のフレームがひしゃげ、とても手がつけられるような状態ではない。それこそ、最初から新しく作り直す方が早いと思えるような状態だと言えば理解できるだろう。

しかし解せないのは、クロスフウガの頭部の破損である。

あれだけの損傷を受けていながら、どうして陽平は助かったのだろうか。

もちろん彼が生きていたことは喜ばしいことだが、不幸中の幸いにしては不可解な点が多過ぎる。

頭部といえば、クロスフウガのコックピットのようなものだ。そこを打ち抜かれているはずが、発見されたときの陽平は、胸の怪我以外にさして大きな怪我はなかったと聞く。

もっとも、重症に違いはなかったのだが。

「やっぱり、それも貴女の力ですか?」

呟きながら振り返るそこには、蒼天を内包した巨大な卵があった。

あれほど危険域だった蒼天の身体機能は、今ではすっかり落ち着きを見せている。

それもこれも、すべてはあの少女──リードの姫にして、生命の奥義書を持つ者、翡翠のおかげなのだろうか。

クロスフウガの残骸と共にここへと戻った翡翠は、突然卵に駆け寄ると、なにか秘術でも用いたのか、蒼天の卵に吸い込まれるように消えていった。

いや、文字通り卵の中へと吸い込まれていったのだ。壁を透過して通り抜けていくかのごとく、卵の中へと入り込んでいく。

大慌てで調べてみれば、翡翠は卵の中で忍巨兵と共に丸くなって眠っていた。

卵を砕いて救出を、という声もあったのだが、日向にはその必要があるとはどうしても思えなかった。

それは、琥珀に指示を仰いでも同じ答えが返ってきた。

案の定、翡翠の身体には全くと言っても良いほど害はなく、むしろ翡翠のおかげで蒼天のバグが修繕されていっているらしい。

危険なのかもしれない。なんらかのリスクがあるかもしれない。だが、これが現状で考えられる最良の策であることは、誰の目からも明らかだった。

「日向さん、蒼天の形状に大きな変化が見られます」

そんな技師の報告に、日向は再びデータとの睨めっこを始める。

ディスプレイには卵が映し出され、その卵の中をサーモグラフィのような機械で映し出す。

なるほど、確かに形状が変わっている。

「頭が…ひとつ消えてる」

設計段階で三つあったはずの頭部。そのひとつが消え、その分装甲強度が上昇している。予想値にまだまだ届かないものの、忍巨兵としての強度は確保されたらしい。

しかし、まだ生まれてきてもいない忍巨兵が、自身の身体を削ってまで不具合を直すなど、今まで聞いたこともない。

(これが、琥珀さまの仰られる生命の奥義書の力の一端だとしたら…)

確かにこれは、ガーナ・オーダが欲しがるのも無理はない。

すべての生命に影響を与える謎の力。風雅の秘術とも、まったく別の力とも言われているが…。

とにかく、翡翠の力にせよ、そうでないにせよ、蒼天が使えるのならば急ぐまでだ。

(獣王クロスフウガ、どうかこの、新たな忍巨兵に貴方の心と力を…)

モノ言わぬ残骸となった獣王を一度だけ振り返り、日向は再び蒼天のデータに意識を集中する。

そうだ。風雅の剣はまだ、砕けてはいない。

──降魔宮殿──

その最奥部にある謁見の間では、蘭丸がいつものように、玉座に座る甲冑から溢れ出す青白い炎に跪いていた。

先の戦いにおいて肉体を失った信長にとって、もはや形ばかりの生は必要のないもの。

支配者たるもの、力と、強さと、恐怖の象徴たる新たな生こそが相応しい。

そのためには、風雅の姫が隠し持つ生命の奥義書を手に入れなければならないのだが、その最大の障害であった獣王クロスフウガは、蘭丸の策謀によってようやくその命を落とした。

もはや何者であっても、信長の復活を阻むことはできない。

「お館様…、もうすぐです。もうすぐ貴方様をこの現世にお迎えすることができます」

珍しく感情的な声を漏らす蘭丸に、信長は静かな唸り声で応えた。

しかし、その唸り声に違和感が混じっていることに蘭丸は怪訝な表情で眉をひそめる。

それは、蘭丸ほど長く仕えていなければ、危うく聞き逃してしまうほどの違和感。

信長がこの姿で言葉を発するのは、気分が高揚しているときに限られるため、信長の言わんとしていることはわからない。

だが、これがなにかしらの不安要素があると言っているのだとしたら…。

「お館様。この蘭丸が、すべての憂いを断ち切ってご覧に入れます」

双武将が独断で動いているとはいえ、今の風雅にはガーナ・オーダに抗うだけの力はない。

なにより、黒衣の獣王が手中にある以上、クロスフウガ亡き人類は負けを宣告されたも同然だ。

好きにしろ、とでも言うのか、甲冑から消えていく信長の気配に、蘭丸は恭しく頭を垂れる。

謁見の間を離れるや否や、蘭丸はいつもの無表情に戻ると、信長の憂いについて思案する。

風雅は今、最大の戦力である獣王を失っている。加えて、風雅に荷担していた風魔の忍巨兵は戦線を離脱したと聞く。森王は巫女がこちらの手中にある以上、手を出すことはできない。そして、輝王と黒衣の獣王は、忍邪兵と化した賢王に取り込まれ、ガーナ・オーダの忍巨兵、腐獣王カオスケラードストライカーとなった。

これ以上、風雅になにがあるというのだろうか。

記録では、こちらの手の内にある闇王と、先の戦乱に乗じて姿を消した星王、そして鉄武将が討たれたときに現れた戦王を除き、残り二体の忍巨兵が確認されていたはずだが、まだ一度たりともその姿を見せてはいない。

わからない。わからないが、それならば奴等に奥の手まで出させればいいだけのこと。

どちらにせよ、史上に獣王を超える忍巨兵は存在しないのだから。

「なにかあると言うのなら炙り出すまでのこと。また働いてもらうよ、リードの皇。そして森王の巫女」

獣王を討ち果たした後、小康状態になりながら損傷を癒していた腐獣王に、蘭丸は改めて指示を出す。

「腐獣王、人間共の全てを薙払え」

蘭丸の冷笑に、遠く離れた地で跪く腐獣王は、およそ一日ぶりに活動を始めるのだった。

灰色の空、冷たい雨に打たれ続ける腐獣王は、どこか力尽きた様子で跪いていた。

誰かと同じく、涙雨などという言葉を思い出していた頃、突如としとカオスフウガに同化している腐王のパーツが疼き出し、左反面を銀の仮面で覆った亡国の皇は、古傷が疼き出したとでもいうのか、苦虫を噛み潰したような表情を浮かべる。

どうやら異物はまだ、完全に一体となったわけではないらしい。

忌々しいとばかりに舌を打ち、釧は痛みに抗うように立ち上がる。

何者かが腐王であった部分に指示を与えているのは確かだ。恐らくはガーナ・オーダの森蘭丸だろうが、今度はいったいなにを企んでいるのか…。

獣王亡き今、釧というリスクのある腐獣王を動かす必要はない。風雅の里に攻め込むにしても、その明確な位置は同じリード出身である釧や、忍巨兵であるカオスフウガにもわかっていない。

この数百年もの間、一度として発見されることのなかった隠れ里だ。ガーナ・オーダに見つけられるとは、少々考え難い。ならばこの行動の意味はなんだ。

どうせ獣王も、風雅陽平も死んでしまったのだ。カオスフウガが唯一の獣王となった今、風雅など捨て置いても支障はない。

だが、立ち上がろうと足に力を込めた瞬間、カオスケラードストライカーから返ってきた違和感に、まるで力が抜け落ちたようにがくりと膝をついてしまう。

どうやら、なにかが釧の動きを妨げているらしいことは確かだ。

(ガーナ・オーダ……いや、忍邪兵か)

これは外側からの圧力ではない。すぐ近くに在るなにかが、なんらかの方法で、釧とカオスケラードストライカーのリンクに介入しているらしい。

釧の知る限り、そんな強大な力を持つ者などこの世には存在しない。

風雅史上最高の巫力を持っていたとされる者でさえ、外部から忍巨兵と忍者のリンクを切り離すなどという神業的なことはできなかったと聞く。

そもそも、この場には釧とカオスケラードストライカー以外は誰も──

そこまで考えた瞬間、もうひとりの存在がこの場にいることを、ようやく思い出した。

鎧の双武将によって拉致され、蘭丸によって腐王に組み込まれた少女。

思えばこの少女の力によって、クロスフウガはカオスケラードストライカーに善戦したのだ。距離の離れた獣王に、あれだけの力を作用させたのだ。目と鼻の先である、カオスケラードストライカーの頭部にいる以上、あのとき以上の力を行使できてもおかしくはない。

「風雅陽平といい、あの娘といい、風雅に関わる者はどうしてこう…」

堪えるように仮面を押さえ、釧は羽虫でも払うように腕を薙ぐ。

「邪魔をするなっ!! 風雅陽平は死んだ。キサマもいつかはそこで朽ち果てる。大人しくそこで最期のときを待っていろ!!」

立ち上がる腐獣王の咆哮に空気が震え、ようやく納まった少女の抵抗に舌打ちする。

蘭丸からの指示はまだ生きているのか、ひとりでに動こうと僅かな抵抗を見せる腐獣王に身を任せ、翼を広げて雨粒を弾くと、カオスケラードストライカーは灰色の空へと舞い上がる。

いったい、どこへ行こうというのだろうか。

(もしも風雅の隠れ里に行くのだとしたら…、獣王の証を手に入れるまたとない機会だ)

獣王の証。それは、獣王とその忍者だけが手にすることを許された風雅の秘宝。

獣王の力を最大限に引き出し、他の忍巨兵にはない圧倒的な力を宿すと言われている。

信長の首を取るのだ。やはり獣王の証は必要不可欠となるだろう。

仮に、風雅の里ではなく、ガーナ・オーダの降魔宮殿に行くというのなら、それこそ好都合だ。そのまま大将首を落とし、このくだらない戦を終わらせるだけのこと。

完全に復活していない信長が相手ならば、獣王の証に頼ることもあるまい。

どちらに転ぶにせよ、釧にとって成すべきことは変わらない。

力によって戦火が拡大するのなら、力を持つ全てを滅ぼせばいい。

極論ではあるが、それはあながち間違いではない。分不相応の力を持つ故に、人は戦を拡大させていく。それは、過去を振り返っても、どんな物語を紐解いても変わることのない現実。

だからこそ、世界の摂理を捩じ曲げて、命を生み出す秘術などあってはならない。

(そう、絶対にだ…)

唯一、生命の奥義書の在処を知る翡翠を斬れば、それだけで何者もかの力に触れることはない。

生命の奥義書に繋がる全ての楔を絶ち、今は亡き母なる星リードを滅ぼしたガーナ・オーダを根絶やしにする。

仮面の下に秘められた決意と共に、暗黒の獣王は再び風となる。